亡くなった人の物を捨てる方法と後悔しない進め方

遺品整理・特殊清掃はリリーフにお任せ下さい。大阪・兵庫・宮城・東京・千葉・埼玉・神奈川・滋賀・沖縄

\遺品整理・不用品の撤去でお困りの方/

創業60年以上で実績豊富な遺品整理のプロ「リリーフ」にご相談ください。

遺品整理・不用品の撤去で

お困りの方

創業60年以上で実績豊富な遺品整理のプロ

「リリーフ」にご相談ください。

亡くなった人の物を捨てる方法と後悔しない進め方

2025/04/16遺品整理

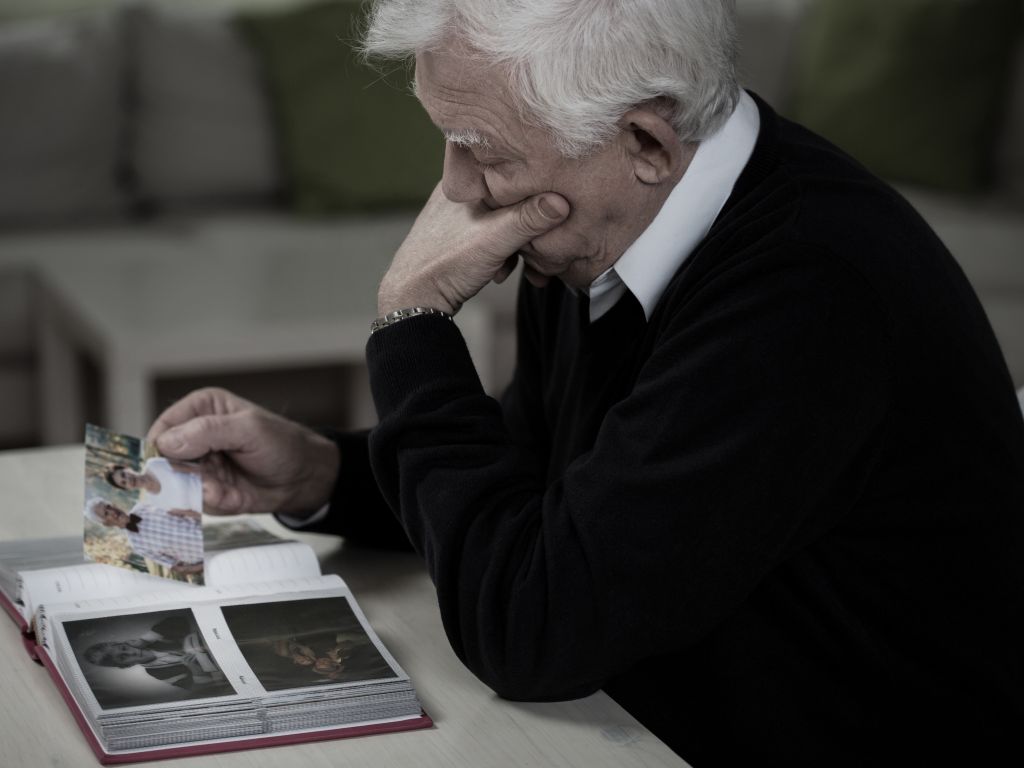

大切な人を失った後、その人の遺品をどうするべきか悩んでいませんか?「捨てるのは申し訳ない」「いつ整理すればいいのかわからない」と迷うのは当然のことです。

本記事では、亡くなった人の物を捨てる適切なタイミングや、後悔しない整理方法を詳しく解説します。無理に手放すのではなく、自分の気持ちに寄り添いながら進める方法を知り、心の負担を減らしていきましょう。遺品整理に悩む方に役立つヒントをお伝えします。

亡くなった人の物を捨てるのはいつからが適切か?

亡くなった人の物を処分する時期の目安

亡くなった人の物を処分する時期に正解はありませんが、多くの人が四十九日や一周忌を目安にしています。これは、故人の魂が旅立つ節目とされ、遺族の気持ちが落ち着く時期でもあるからです。特に仏教では四十九日を「忌明け」とし、身辺整理を始めるきっかけと考えられています。

一方、無理にすぐ処分する必要はありません。気持ちの整理がつかないまま物を手放してしまうと、後から後悔することもあります。親しい人の思い出が詰まった品々は、遺族にとって心の支えになることもあるため、自分のペースで少しずつ整理するのが良いでしょう。

また、生活環境の変化も判断のポイントです。賃貸物件に住んでいた場合は契約期間内に整理が必要になることもありますし、故人の家を売却する予定があるなら、それに合わせて進めるのが現実的です。焦らず、しかし長期間放置せず、遺族の気持ちや状況に合わせて進めることが大切です。

亡くなった人の服や衣類の適切な処分方法

亡くなった人の服や衣類の処分は、いくつかの方法を検討することで、負担を減らしながら進められます。まず、親族や知人に譲る方法があります。特に、故人が大切にしていた服や高価な衣類であれば、家族の誰かが引き継ぐことで、思い出とともに活用できます。

次に、寄付する方法もあります。リサイクル団体やNPO法人では、状態の良い衣類を受け付けていることが多く、特にスーツやコートなどは、生活に困っている人の役に立つこともあります。寄付先を調べ、適した団体に送ることで、故人の遺品を社会に生かすことが可能です。

もし処分を考える場合は、自治体のルールに従って廃棄するのが基本です。ただし、思い入れのある衣類をそのまま捨てるのが気になる場合、お焚き上げを利用するのも一つの選択肢です。供養の意味を込めて処分することで、気持ちの整理もしやすくなります。自分や家族が納得できる方法で進めることが大切です。

迷ったときに判断するポイント

亡くなった人の物を処分するか迷ったときは、いくつかの基準を持つと判断しやすくなります。まず、今後使う可能性があるかを考えましょう。例えば、日用品や実用的な家具などは遺族が使えることもありますが、長年使わないまま放置されるような物は、思い切って処分するのが賢明です。

次に、故人との思い出の濃さも判断材料になります。写真や手紙、愛用品など、見るたびに故人を思い出せる大切な物は、無理に処分する必要はありません。小さな箱にまとめたり、一部をデジタル化して保存するなど、形を変えて残す方法もあります。

最後に、処分の後悔が少ない方法を選ぶことが大切です。「捨てたら後悔しそう」と感じる物は無理に手放さず、いったん保管してみるのも一つの手段です。ただし、いつまでも決められないと遺品が増えるばかりなので、一定のルールを決め、定期的に見直すことで整理しやすくなります。

亡くなった人の物を処分する際の注意点

遺品整理で捨ててはいけないものとは?

遺品整理では、すべてを処分するのではなく、残すべきものと手放してもよいものを見極めることが重要です。特に、法的に重要な書類は絶対に捨ててはいけません。例えば、預金通帳や契約書、戸籍謄本、年金関連の書類などは、相続手続きに必要となる場合が多く、誤って処分すると後々の手続きが複雑になります。

また、故人の想いがこもった品も慎重に扱うべきです。手紙や写真、日記などの個人的な記録は、家族にとって大切な思い出となることが多く、すぐに捨ててしまうと後で後悔することがあります。一度まとめて保管し、時間をかけて必要なものを選別するとよいでしょう。

さらに、高価な品や骨董品も注意が必要です。価値が分からないまま処分すると、後になって貴重な品だったことが判明することもあります。リサイクルショップや専門家に査定してもらうことで、正しい価値を知ることができます。捨てる前に、**「本当に手放してもよいか」**を確認することが大切です。

亡くなった人から受け取った物の整理方法

故人から受け取った物を整理する際は、どのように活用するかを考えることがポイントです。まず、実用的なものは普段の生活に取り入れると、故人を身近に感じながら大切に使えます。例えば、時計やアクセサリー、衣類などは、自分が使いやすい形にアレンジして取り入れるのも一つの方法です。

一方で、形見として保管する場合は、特定の場所を決めて整理するのがよいでしょう。すべてを残すと保管スペースが必要になり、管理が難しくなります。小さな箱やアルバムを用意し、大切なものだけを厳選して残すことで、思い出を大切にしつつ整理できます。

どうしても使わないものは、寄付や譲渡を検討するのも有効です。特に、衣類や家具などは、必要としている人に渡ることで新たな価値を生みます。また、気持ちの整理がつかず手放しにくい場合は、一時的に保管し、一定期間後に改めて判断するとスムーズに進められます。

家族と相談して決める際のポイント

遺品整理を進める際、家族と意見が分かれることは珍しくありません。そのため、事前に方針を決め、スムーズに進める工夫が必要です。まず、「残すもの」と「処分するもの」の基準を共有することが重要です。感情に流されず、実際に必要かどうかを家族全員で話し合うことで、後々のトラブルを防げます。

次に、作業の進め方を決めることもポイントです。一度にすべて整理しようとすると、意見が対立しやすくなります。たとえば、衣類、書類、家具といったカテゴリごとに分けて進めることで、負担を減らしながら進められます。

また、意見が合わない場合は第三者の意見を取り入れるのも有効です。親族以外の友人や、遺品整理業者などの専門家に相談することで、冷静な判断ができるようになります。家族が納得できる形で遺品整理を進めるためには、**「互いの気持ちを尊重すること」と「実際の生活を考慮すること」**が大切です。

亡くなった人の物を処分することによる心の整理

亡くなった人の物を処分することの心の整理としての意味

亡くなった人の物を整理することは、物理的な片付けであると同時に、心の整理でもあります。身近な人を失ったあと、遺された物を見るたびに悲しみがよみがえることも少なくありません。そのため、少しずつ身の回りの物を整えていくことが、気持ちの整理を進める第一歩になります。

使わなくなった物や置いたままの品を手放すことで、心の中にスペースが生まれ、新たな生活に向けて前進しやすくなることがあります。とくに、自分のペースで丁寧に選びながら進めることで、故人との思い出を大切にしながらも、気持ちの切り替えが自然と行えるようになります。

無理に捨てる必要はありませんが、必要なものとそうでないものを分けることで、自分の中の気持ちや価値観も整理されていきます。遺品整理は過去を大切にしながら、自分のこれからの暮らしを見つめ直す機会とも言えるでしょう。

亡くなった人の物を使うことと心の向き合い方

亡くなった人の物を使うかどうかを考えることは、その人との思い出とどう向き合うかを考える時間でもあります。使えるものを生活の中に取り入れることで、故人の存在を感じながら毎日を過ごすことができます。一方で、気持ちの整理がつかないうちは無理に使わず、保管する選択も悪くありません。

使い続けることで安心感を得られることもありますが、「見るたびに悲しさがこみ上げる」と感じるようであれば、一時的にしまっておくことも大切です。気持ちの変化に応じて、残し方や使い方を見直していくことが心の負担を減らすポイントになります。

また、衣類や生活用品などは、自分にとって本当に必要かどうかを考えたうえで活用しましょう。故人の物を「使う」「残す」「譲る」という選択肢を持つことで、自分の感情と丁寧に向き合いながら整理を進めることができます。

物を整理することで心が軽くなる理由

物を整理すると心が軽くなるのは、心理的な負担が減ることと、環境の変化が気持ちに与える影響が大きいためです。部屋に物が多いと、それだけで視覚的な情報が増え、無意識のうちにストレスを感じることがあります。特に、使わない物が溜まっていると、「片付けなければならない」というプレッシャーを感じ続けることになり、心の負担につながります。

また、物には思い出が宿っているため、整理することで過去に区切りをつける効果もあります。例えば、亡くなった人の物をいつまでも手元に残していると、その人への気持ちを引きずりすぎてしまい、新しい一歩を踏み出しにくくなることがあります。必要な物だけを厳選して残すことで、心の整理にもつながるのです。

さらに、整理された空間は、行動の効率を上げるだけでなく、気持ちをリフレッシュさせる効果もあります。シンプルな環境になることで、気分が前向きになり、日々の生活にも良い影響を与えます。物を整理することは単なる片付けではなく、心を整える重要なプロセスの一つと言えるでしょう。

亡くなった人の物を捨てられないときの対処法

亡くなった人の物を捨てられない理由と対処法

亡くなった人の物を捨てられない理由の多くは、感情的なつながりや後悔の不安にあります。特に、思い出の詰まった品は、故人を失った寂しさを埋める役割を果たしているため、手放すことが難しく感じることがあります。また、「捨てたら故人を忘れてしまうのではないか」という心理も働き、処分に踏み切れない人も少なくありません。

このような場合は、無理に処分しようとせず、段階的に整理する方法を取るのがおすすめです。まず、使用頻度の低いものから仕分けし、「今の生活に必要かどうか」を基準に判断すると、気持ちの整理がしやすくなります。また、写真に撮ってデータとして残すことで、形としての物を手放しても思い出を大切にできる方法もあります。

さらに、家族や親しい人と相談しながら整理を進めると、一人で決断するプレッシャーが軽減されます。「捨てる」ことを目的とせず、「大切なものを残す」視点で考えると、気持ちに余裕が生まれ、前向きに整理を進めることができます。

どうしても捨てられない場合の保管方法

どうしても捨てられない物がある場合、適切な保管方法を考えることで、整理の負担を減らすことができます。まず、全てをそのまま保管するのではなく、「長期的に残すもの」「一定期間様子を見るもの」「手放すか検討するもの」の3つに分けると、整理しやすくなります。

特に、思い出の品は箱やケースにまとめて、「思い出コーナー」や専用の収納スペースを作るのがおすすめです。こうすることで、普段の生活空間を圧迫せず、大切なものを適切に管理できます。また、収納場所を決めることで、「いつか整理しよう」と思い続ける心理的な負担も軽減できます。

さらに、トランクルームや貸し倉庫を活用する方法もあります。家のスペースを確保しつつ、大切な品を安全に保管できるため、「今は手放せないが、ずっと持ち続けるかは決められない」という人には適した方法です。一時的な保管を通じて、自分の気持ちが落ち着いたときに再び整理を検討することも有効です。

専門業者に依頼するメリットと選び方

遺品整理を自分で進めるのが難しい場合、専門業者に依頼することで、負担を軽減しながらスムーズに整理を進めることができます。特に、大量の遺品がある場合や、遠方に住んでいて整理の時間が取れない場合には、業者のサポートが大きな助けとなります。

専門業者のメリットは、経験豊富なスタッフが適切な方法で仕分けや処分を行ってくれる点です。遺品の中には貴重品や相続に関わる重要な書類が含まれていることもありますが、プロの手によって適切に分別されるため、誤って捨ててしまうリスクを減らせます。また、仏壇や遺影の供養など、個人では対応が難しい部分も、業者が手配してくれることが多いです。

業者を選ぶ際には、料金体系が明確であるか、口コミや実績が十分かを確認することが重要です。事前に見積もりを取って比較し、悪質な業者を避けるためにも、適正な価格設定やサービス内容を確認することをおすすめします。信頼できる業者を選ぶことで、安心して遺品整理を進めることができます。

亡くなった人の物を処分するときのルールと整理の進め方

捨てる際のルールと整理の進め方

亡くなった人の物を整理する際は、明確なルールを決めることが大切です。感情に流されてしまうと、なかなか手放せず整理が進まないことがあります。そのため、まず「必要なもの」と「不要なもの」を仕分ける基準を決めましょう。例えば、「使うもの」「思い出として残すもの」「処分するもの」といったカテゴリーに分けると判断しやすくなります。

また、一度にすべてを整理しようとせず、段階的に進めるのも重要です。最初に衣類や生活用品など、比較的処分しやすいものから手をつけるとスムーズに進められます。特に、傷んでいたり壊れていたりするものは、迷わず処分対象とするのが良いでしょう。

さらに、処分方法も事前に確認しておくと、作業がスムーズになります。自治体のルールに従ってゴミとして出す、リサイクルショップに持ち込む、寄付するなど、適した方法を選びましょう。遺品整理業者を利用するのも一つの手段です。整理が進むと気持ちも前向きになり、故人を偲びながら適切に物を整理することができます。

無理せず気持ちを整理する方法

亡くなった人の物を整理することは、単なる片付けではなく、気持ちの整理とも深く関係しています。無理に処分を進めようとすると、後悔が残ることがあるため、心の負担を軽減する工夫が必要です。まずは、すぐに決断しなくても良いものを「一時保管する」という方法を取り入れると、焦らずに整理を進められます。

また、写真を撮って記録するのも一つの方法です。物を手放すことに抵抗がある場合、写真として残しておくことで、思い出を形に留めることができます。デジタルアルバムを作成すれば、場所を取らずにいつでも故人の遺品を振り返ることができます。

さらに、家族や友人と話しながら整理を進めると、気持ちの負担が軽くなります。一人で抱え込まず、思い出話をしながら整理することで、故人とのつながりを大切にしながら進められます。無理をせず、自分のペースで整理を進めることで、心に余裕を持ちながら向き合うことができるでしょう。

まとめ

亡くなった人の物を整理することは、単なる片付けではなく、心の整理と向き合う大切な時間でもあります。処分のタイミングに正解はなく、遺族それぞれの気持ちや生活環境に合わせて進めることが重要です。無理に手放すのではなく、残すもの・譲るもの・処分するものの基準を決め、焦らず整理を進めることで、後悔のない形にできます。

また、遺品を捨てることに抵抗がある場合は、一時的に保管する、写真に残す、供養を行うなどの方法を取り入れるのも一つの手段です。物には思い出が宿るからこそ、自分にとって納得のいく形で整理することが大切です。故人の遺品と向き合う時間は、過去を大切にしながらも、前へ進むための一歩につながります。

心が軽くなる整理方法を見つけ、自分自身の気持ちと向き合いながら、穏やかに遺品整理を進めていきましょう。

《 はじめての遺品整理ならリリーフへ 》

遺品整理をはじめ、お片付けなどの家財整理や残置物撤去などの整理・処分をお考えの方には、リリーフの経験豊富な専属スタッフがワンストップでサポートします。また、相続に関わるご遺族様の負担を軽減し、遺品整理・お片付けに関するお悩みを解決します。リリーフの遺品整理サービスへ、ぜひお気軽にお問い合わせください。

\遺品整理・不用品の撤去でお困りの方/

創業60年以上で実績豊富な遺品整理のプロ「リリーフ」にご相談ください。